Qu’est-ce que ça vaut ?

Le débat sur les ressources naturelles de la planète a beaucoup évolué ces dernières années, passant de la question de leur pénurie à celle de leurs coûts.

À l’automne 2012, avant de retrouver ses étudiants en sciences de l’environnement, Stephen Porder a déchiré son cours d’introduction de l’année précédente. « Les fondamentaux sont en train d’évoluer, explique le professeur qui enseigne à l’université Brown aux États-Unis. C’est rare qu’un changement de cap aussi fondamental se produise. »

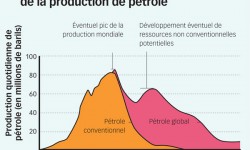

Ces deux dernières années, les scientifiques ont revu à la hausse leurs estimations des réserves mondiales de gaz et de pétrole en raison de l’arrivée de nouvelles méthodes telles que l’exploitation des sables bitumineux et la fracturation hydraulique pour le gaz naturel.

Des autorités respectées avaient prédit que la production de pétrole de la planète atteindrait son pic entre 2000 et 2020. « Aujourd’hui, nous n’en sommes plus aussi sûrs », affirme Stephen Porder. La question n’est plus de connaître le volume de combustibles fossiles restant mais plutôt : « Combien sommes-nous prêts à débourser pour les extraire ? »

Et cette question en amène une autre, poursuit-il : « Quel prix sommes-nous prêts à payer pour nous faire cuire à l’étouffée ? ». Déjà, la consommation de combustibles fossiles depuis le début de la révolution industrielle a accru de quelque 30 % la concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère.

Il y a encore peu, les décideurs consacraient tous les efforts à prévoir le moment où la planète allait manquer de ressources indispensables, qu’il s’agisse du pétrole, du bois, de l’or, du néodyme (que l’on trouve dans les écouteurs des iPhone par exemple) ou du lithium (dans les batteries rechargeables). Aujourd’hui, indique Stephen Porder, la technologie brouille l’idée de rareté : « Nous avons peur que la pénurie nous incite à faire de plus en plus de dégâts tandis que nous trouvons de nouveaux moyens d’extraire des ressources qui étaient jusqu’à présent relativement simples à atteindre. » En même temps, ajoute-t-il, cette raréfaction pourrait avoir des effets désastreux sur les populations vulnérables, celles qui manquent de ressources basiques telles que l’engrais et les combustibles fossiles.

Manish Bapna du World Resources Institute partage l’analyse du professeur Porder : « La technologie peut certes rendre certaines ressources plus viables sur le plan économique, mais la planète a ses limites, lesquelles nous disent que nous ne pouvons plus extraire ces ressources. » Manish Bapna est vice-président de ce laboratoire d’idées international dont le siège est à Washington et dont la finalité est de protéger l’environnement tout en améliorant le sort des êtres humains. « Les progrès technologiques nous permettront d’extraire plus de tonnage, mais ils auront un prix, car ils auront un impact notable sur l’environnement. »

En outre, la découverte de richesses naturelles a de bons et de mauvais côtés, estime Manish Bapna. Un peu partout sur la planète, on annonce avoir trouvé des gisements a priori très prometteurs de développement : de l’or et du cuivre en Mongolie, du pétrole en Afghanistan, du lithium en Bolivie… Or, trop souvent, l’exploitation des ressources naturelles n’apporte pas la prospérité espérée, principalement en raison d’une mauvaise gestion. « C’est ce que nous appelons “la malédiction des ressources”, poursuit l’expert. Souvent, les pays concernés ne parviennent pas à faire reculer la pauvreté et à améliorer la qualité de vie. »

Autre enjeu dans ce domaine, concilier les priorités internationales et les aspirations individuelles et nationales. « Le Brésil et l’Indonésie sont responsables de 60 % de la déforestation planétaire », affirme Manish Bapna. L’industrie agroalimentaire de ces deux nations continue de détruire la forêt tropicale humide pour la remplacer par des cultures de rente, ce qui est certes très bon pour ses bénéfices mais très mauvais pour le changement climatique.

Sur le plan politique, lutter contre la déforestation est souvent plus rentable que d’essayer de se convertir aux énergies propres. Pourtant, si on a bien tenté de mettre en place des mesures incitatives au Brésil et en Indonésie, Manish Bapna explique « qu’il s’est révélé difficile de faire fonctionner le système à grande échelle. » (Une lueur d’espoir : au Brésil, le rythme du déboisement s’est considérablement ralenti ces cinq dernières années).

En ce qui concerne la géopolitique des ressources naturelles, le professeur Stephen Porder lorgne du côté du Maroc en raison de son rôle pivot dans la production d’engrais. Si, en 2050, la planète compte dix milliards d’habitants plus riches et consommant plus de viande, la production de denrées alimentaires devra augmenter de 70 % par rapport à aujourd’hui. « Il n’y a plus de terres arables sur Terre qui ne soient des déserts ou de la forêt tropicale humide. Et personne ne veut continuer d’abattre des arbres tropicaux. »

Alors, quelles sont nos options ? La seule possibilité semble être l’exploitation plus intensive des terres cultivées. Et ceci exigera énormément d’engrais. Les composants les plus critiques de l’engrais sont l’azote et le phosphate. En fait, estime Stephen Porder, « on peut faire valoir que la société moderne repose sur l’altération de trois cycles biogéochimiques : ceux du carbone, de l’azote et du phosphore. »

L’azote ne pose pas vraiment problème : « On peut extraire autant d’azote qu’on veut de l’air. C’est une ressource quasi-infinie. » En revanche, le phosphate semble être plus limité. Plus de la moitié des gisements planétaires se trouvent dans un pays : le Maroc. Sur une Terre famélique et surpeuplée, le phosphate du Maroc aura-t-il autant de valeur que l’or ? À moins que de nouvelles technologies nous fassent encore changer de point de vue ?

L’avenir nous le dira. Stephen Porder pourrait bien devoir encore déchirer son cours d’introduction avant que nous ne connaissions les réponses à ces questions.